« ¡Hubiera traido mi camara! J’aurais dû emmener ma caméra (1) pour envoyer des photos à ma famille! » Émerveillée par le panorama qu’elle observait de la petite embarcation sur un lac de l’Estrie, Rosa avait presque oublié la raison de sa présence sur ce bateau à huit heures du matin. Elle me racontait cet épisode avec son rire éclatant et contagieux. Je me demande encore si naviguer sur ce beau lac estrien fut une des rares occasions où Rosa a pu oublier sa condition de femme sans statut migratoire.

Elle s’était levée avant l’aube afin d’arriver à six heures au métro Viau pour rencontrer son nouvel employeur et les 14 autres personnes, toutes immigrantes, avec qui elle travaillerait. À bord d’une camionnette, elles se sont rendues à un quai près de la ville de Sherbrooke. Ensuite, sur deux petites embarcations, les travailleuses et travailleurs ont traversé le lac en 45 minutes sans gilet de sauvetage. Ce n’est qu’une fois débarquée que Rosa a appris qu’elle arracherait des mauvaises herbes dans un champ de fraises toute la journée. C’était la première fois de sa vie — et la dernière m’affirmerait-elle plus tard —qu’elle faisait du travail agricole et ne savait pas comment s’y prendre. Elle se penchait en pliant légèrement ses genoux pour arracher les herbes. « Ne reste pas debout, baisse-toi et plie les genoux ou agenouille-toi. Sinon, tu ne pourras pas marcher demain », lui conseillait un de ses collègues. Rosa et deux autres femmes ne réussissaient pas à garder le rythme, mais deux travailleurs les aidaient en venant arracher des herbes dans leurs rangs de fraises. Rosa n’avait pas de chapeau et la source d’eau était beaucoup trop loin pour qu’elle puisse y remplir sa bouteille. Le soleil estival était accablant. J’ignore si Rosa a autant admiré le paysage pendant le voyage de retour, je n’ai pas osé le lui demander.

De retour au métro Viau, elle reçoit sa paye en argent comptant : 72$ pour 9 heures de travail. Un taux horaire de 8$ bien en dessous du salaire minimum qui, à l’époque, était de 9,90$. C’est sans compter que son temps de déplacement, pas moins de cinq heures, n’a pas été rémunéré. Rosa aura ces mots pour son employeur : «Te acepto el dinero pero me va a doler gastarlo. J’accepte l’argent, mais ça va me faire mal de le dépenser. Tu ne me reverras pas mais je dois te dire que me da vergüenza, j’ai honte que tu sois Hondurien et que tu exploites d’autres Honduriens et immigrants.» Pendant une semaine, fiévreuse à cause de l’insolation, pouvant à peine marcher ou s’asseoir, Rosa n’est pas sortie de chez elle.

À chaque fois que je la rencontre, Rosa est toujours impeccable. Ses cheveux rouge foncé bien coiffés, ses ongles toujours couverts de vernis. Nous nous sommes vues à une fête une fois et elle était très élégante. Lors d’une de nos rencontres, j’ai remarqué qu’elle avait appliqué un vernis blanc lustré sur ses ongles un peu longs et limés. « Je me fais la manucure moi-même, tu sais. J’aurais bien aimé suivre une formation pour devenir esthéticienne mais nous, les personnes sans statut, n’avons pas accès à l’éducation. Ni à la santé d’ailleurs. Somos fantasmas, no existimos. Nous sommes des fantômes, nous n’existons pas. »

Rosa habite à Montréal depuis presque dix ans, deux ans en tant que requérante d’asile, puis presque 8 sans statut. Sa demande a été déboutée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Comme d’autres requérant·e·s d’asile dont la requête est refusée et dont la vie est en danger dans leur pays d’origine, elle est demeurée au Canada. Rosa me laisse entendre qu’elle a fui son pays en raison d’une relation conjugale violente. Je ne la questionne pas plus à ce sujet, je n’en vois pas la nécessité.

Depuis qu’elle vit à Montréal, Rosa a travaillé comme opératrice de machine à coudre et aide-ménagère. Sur la machine à coudre, Rosa s’éreintait treize ou quatorze heures par jour pour une rémunération horaire de 6 $. Ses employeurs étaient un couple de Salvadoriens. « Duele, ça fait mal, que ce soit des immigrants qui nous exploitent». Ni le très bas salaire ni les longues heures de travail n’ont incité Rosa à quitter cet emploi. C’est plutôt les insultes quotidiennes du patron qu’elle ne supportait plus. «À chaque occasion, il nous traitait, mes collègues et moi, toutes des femmes, de viboras, chismosas, mitoteras, holgazana, vipères, commères, mégères, paresseuses. Et il parlait toujours mal de mon pays. Mais moi j’ai du tempérament et je savais qu’un jour ou l’autre j’exploserais. Comme je dois éviter les ennuis, j’ai préféré quitter mon emploi. J’ai donné mon préavis de deux semaines à son épouse, car c’est elle qui m’avait embauchée. Je lui ai expliqué les raisons de mon départ et en ai profité pour lui dire que, siendo mujer, en tant que femme, elle ne devait pas permettre que son mari nous parle de la sorte.»

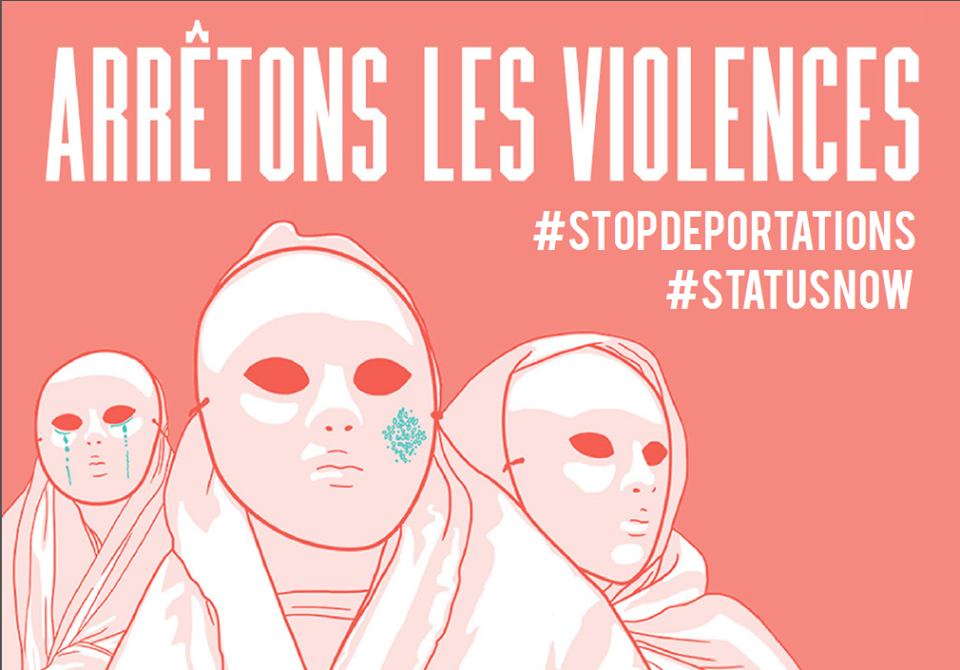

Ce travail lui laissait peu de temps libre et encore moins d’énergie. De toute façon, elle sort peu. «Cambio siempre de camino cuando salgo de casa. Je change toujours de trajet quand je sors de la maison; j’ai peur d’être arrêtée par la police. En fait, quand je vois la police je change de trottoir. » Je m’intéresse maintenant à ses relations sociales :« ¿Tienes amigos? Tu as des amis? Oui, quelques amis », puis elle se corrige aussitôt. « Plus que des amis j’ai des connaissances. Elles ne sont pas au courant de mon statut, on ne sait jamais. » Le dimanche, Rosa sort pour aller à la messe. De temps à autre, étant membre de quelques associations communautaires, elle va à des fêtes quand son travail du moment le lui permet et quand il lui reste de la force. « Ça me fait sortir de la maison et ça me permet de rencontrer des gens. » Parfois, elle participe à des assemblées où l’on discute de stratégies à suivre pour arrêter les déportations et régulariser les personnes sans statut, mais elle se demande si elle continuera à y aller. « Dernièrement, j’ai appris qu’une femme sans enfants mineurs, comme moi, a peu de chances d’obtenir un statut pour considérations d’ordre humanitaire. Entonces, ¿de qué sirve seguir luchando? Alors, à quoi ça sert de continuer à lutter? »

Depuis quelques années, Rosa fait des ménages. Elle préfère cet emploi à celui d’opératrice de machine à coudre car elle est plus autonome dans son travail, ses client·e·s lui font confiance et lui donnent les clés de leur domicile. Elle travaille 3 ou 4 jours par semaine ; elle est trop fatiguée pour travailler davantage. Même si ce travail lui convient, il n’est pas sans risque. « Une fois, je suis tombée sur le ventre chez des clients et me suis fait très mal. Une chance qu’ils n’étaient pas là. Ils auraient insisté pour appeler l’ambulance ou m’accompagner à une clinique, ce qui m’aurait peut-être obligée à leur dévoiler ma situation. »

Rosa est perpétuellement stressée. Récemment, une amie — ou plutôt une connaissance — qui voulait l’aider à se procurer des médicaments lui avait donné rendez-vous à l’entrée d’une pharmacie. Quand Rosa est arrivée, la police procédait à l’arrestation de deux jeunes hommes à l’endroit prévu pour leur rencontre. « J’ai hésité entre rebrousser chemin et partir, puis je me suis fait violence pour entrer. Car c’est très compliqué pour nous d’acheter des médicaments, tu sais? J’ai déjà eu un problème dans une pharmacie. Après ma chute en faisant du ménage, j’avais une inflammation et faisais de la fièvre. Un médecin m’avait prescrit des médicaments et je m’étais rendue dans une pharmacie. J’ai dit à la technicienne qui m’a servie que je n’avais pas ma carte de la RAMQ car je l’avais oubliée chez moi. Elle ne voulait pas me vendre les médicaments même si j’étais prête à payer le plein prix. J’ai insisté avec mes rudiments de français en lui expliquant que j’étais vraiment malade. Devant son refus, je lui ai demandé de me redonner ma prescription, mais elle n’a pas voulu. Plusieurs personnes ont été témoins de la scène car elles attendaient leur tour derrière moi. Je me suis sentie vraiment humiliée. La technicienne est allée parler à un homme qui semblait être son chef. Ces quelques minutes angoissantes m’ont semblé une éternité. Appelleraient-ils la police? Devrais-je sortir en courant? Finalement, le pharmacien m’a appelée et après m’avoir posé d’innombrables questions il m’a finalement vendu les médicaments. Depuis cet épisode, je ne suis plus retournée dans une pharmacie pour acheter des médicaments. Je demande à mes connaissances qui voyagent dans mon pays de m’apporter des anti-inflammatoires en prétextant qu’ici les médecins n’en prescrivent pas à moins qu’on ne soit très malade. C’est comme ça quand on est sans statut, on doit développer toutes sortes de stratagèmes pour occulter notre condition. Et les anti-inflammatoires c’est une inquiétude constante, car je dois en prendre régulièrement. »

Après mon entretien avec Rosa, j’ai pensé à ma mère. Femme immigrante espagnole de classe ouvrière, qui tout comme Rosa, a travaillé comme opératrice de machine à coudre et comme aide-ménagère. Deux métiers traditionnellement féminins et, par conséquent, peu valorisés et sous-payés. Mais les similitudes s’arrêtent là. Ma mère a toujours été payée au moins au salaire minimum, elle a pu se faire soigner et apprendre le français sans payer dans des institutions publiques. Elle n’a jamais eu peur dans une pharmacie, craint la police ou vécu dans la peur angoissante d’être déportée.

Nous les femmes ne connaissons que trop bien la peur el miedo. La peur quand des hommes marchent derrière nous en nous insultant, la peur quand des hommes nous suivent la nuit, près de notre domicile, dans des lieux mal éclairés ou isolés, la peur d’être violée. Si nous ne saisissons pas toutes en profondeur ce que signifie vivre sans statut nous comprenons la peur. Cette condition commune ne pourrait-elle pas ouvrir la porte à une solidarité concrète envers les femmes sans statut?

En attendant, et pour trouver l’équilibre, je réfléchis souvent au bonheur. Le sociologue Zygmunt Bauman (2) nous rappelle que pour le poète allemand Goethe le bonheur consiste à surmonter les problèmes. Vivre des journées heureuses et emplies de plaisirs équivaudrait à mener une vie ennuyeuse et sans buts. Bauman nous suggère donc de concevoir notre vie comme une longue lutte. Je me demande ce que Rosa penserait de tout ça.

- L’entretien a été réalisé en espagnol, langue de l’interviewée et langue maternelle de l’autrice du feuilleton.

- Al Jazeera, (2016). « Zygmunt Bauman: Behind the world’s ‘crisis of humanity’» https://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2016/07/zygmunt-bauman-world-crisis-humanity-160722085342260.html

CRÉDIT PHOTO: Collectif des femmes sans statut - https://www.facebook.com/

Ajouter un commentaire