Note : Toutes les images sont de l’auteur. Le texte qui suit est inspiré d’une expérience personnelle et cherche à explorer les parallèles entre les expériences de la putréfaction dans la vie et celles qu’on retrouve au cinéma. Ainsi, il sert à souligner la misère dans laquelle les rues d’Ottawa sont maintenant plongées et à nous permettre de nous pencher sur le film de Tobe Hooper, sorti en 1974, The Texas Chainsaw Massacre. C’est aussi l’occasion de traiter les tueurs en séries et ce qu’ils représentent avant tout comme des conséquences de diverses formes de répression sexuelle et sociale.

La 42e rue était dans les années 1970 un des endroits les plus malfamés de la ville de New York[i]. Il s’agissait de la plaque tournante du crime organisé, de la drogue, de la prostitution et de tous les commerces sexuels imaginables. Or, il y avait aussi des cinémas, qui montraient souvent des films avec des rapports sexuels non simulés, comme le premier film pornographique distribué à grande échelle, Deep Throat (1972), dans lequel une femme découvre son clitoris dans le fond de sa gorge, ou encore le premier long métrage du célèbre réalisateur indépendant new-yorkais Abel Ferrara, un film pornographique également, Nine Lives of a Wet Pussy (1976) : film connu pour cette scène ou la victime d’un viol dans une cage d’escalier finit par prendre plaisir à l’agression, ce qui, dans le domaine de l’imagination, correspond un peu à la transformation de la victime en agresseuse, contre cette idée selon laquelle la femme n’est pas autorisée à être l’architecte de son propre plaisir, à se masturber, à vitre des passions hors du mariage et des institutions masculines. En effet, un agresseur, pour maintenir son pouvoir sur la victime, doit rendre l’acte le plus intolérable possible. Or, la victime devenue agresseuse se masturbe au moyen de l’agresseur, anéantissant son pouvoir. C’est l’une des nombreuses scènes censurées de la décennie extrême des années 1970 quoique probablement pour les mauvaises raisons. Jusque dans les années 1990 au moins, la censure aux États-Unis voyait d’un mauvais œil les scènes à caractère sexuel dans lesquelles la femme était au-dessus de l’homme. On préférait la voir en dessous, subissant passivement le va-et-vient d’un pouvoir essentiellement masculin. Dans le contexte d’une œuvre d’art, il ne s’agirait donc pas d’une banalisation, la pellicule est un « miroir courbe »[ii], pour employer l’expression de Luce Irigaray, une lunette distincte qui abolit l’original en re-représentant la copie du réel. C’est l’Eugénie du Marquis de Sade qui apprend à agresser les agresseur·euse·s dans La philosophie dans le boudoir. Cela dit, ces cinémas ne montraient pas seulement de la pornographie et des viols. On y projetait également des films d’épouvante : I Drink Your Blood (1971) de David A. Durston, Last House on the Left (1972) de Wes Craven et The Texas Chainsaw Massacre (1974) de Tobe Hooper.

Or, j’avais un peu l’impression de revivre cette époque en allant à une représentation du film de Tobe Hooper sur la rue Rideau à Ottawa, au cinéma historique le Bytown. Bytown est l’ancien nom de la ville d’Ottawa, théâtre de guerre de gangs irlandais et Canadiens français au XIXe siècle, lieu aussi malfamé, connu comme lieu de beuveries et de prostitution[iii]. C’était le 22 juillet et la chaleur était étouffante. Je passais près du bidonville qui se situe entre la rue Lois et le Gîte ami, le shit on me, comme l’appelle certain·e·s de ses bénéficiaires, pour uriner dans un buisson. Il y avait une série de maisons abandonnées pas très loin, régulièrement vandalisées et incendiées. Un matin, j’avais observé les flammes d’une dizaine de mètres à une certaine distance. J’ai été surpris par un homme qui traversait le boulevard en criant, poursuivi par deux policiers à pied qui avaient peine à suivre le pas. Quelques minutes plus tard, je traversais le pont Alexandra, doté d’une allée piétonnière avec une vue sur le Parlement. Au centre-ville d’Ottawa, l’ambiance était des plus glauques. Les rues étaient mal éclairées. Des gens fumaient un joint à l’odeur de mouffette; d’autres s’injectaient. Les surdoses sont si fréquentes à Ottawa que des trousses de naloxone sont distribuées à presque n’importe qui. Plus loin, sur ce qui semblait être une grille de ventilation du centre Rideau, un homme gisait inconscient sur le dos. La rue empestait l’urine et le vomi. Des dizaines de sans-abri flânaient sans but apparent. Plusieurs étaient croûté·e·s de saleté et ne se donnaient plus la peine de chasser les nuages de mouches qui les cernaient. Un jeune somalien en sueur m’a suivi pendant quatre coins de rue insistant pour avoir de l’argent, à moitié dément et visiblement en manque de drogue. Des femmes faisaient le trottoir, paraissant dans la cinquante, mais probablement dix ans plus jeunes, les bourrelets suintant bien en vue et les dents cariées et jaunâtres. Il y avait aussi des bagarres. Un peu plus loin, je voyais l’enseigne du Bytown.

Arrivé au cinéma, j’ai pris place dans la file d’attente, entouré de jeunes adolescents en drag. Je me demandais alors si le Texas Chainsaw Massacre était devenu un phénomène culture queer. Après tout, le film était inspiré par le tueur en série Ed Gein, qui portait des peaux appartenant à des femmes déterrées au cimetière ou à ses victimes[iv], une forme de drag morbide, pathologique. Cela n’est pas sans rappeler le cas de Jeffrey Dahmer[v], tueur homosexuel et cannibale, un blanc qui tuait des hommes noirs, leur faisant parfois un trou dans la tête avec une perceuse pour y verser de l’acide, et ce, dans le but d’en faire des zombies esclaves sexuels[vi]. On est presque forcé de se demander si ce n’est pas la répression de son homosexualité par ses proches, par la société dans laquelle il vivait, qui l’aurait conduit à commettre de tels actes. Dans la société hétérosexiste des années 1980, en pleine crise du sida, appelé « cancer gai » aux États-Unis, la communauté homosexuelle était des plus stigmatisées, blâmées pour la propagation de la maladie, à l’époque où cette maladie étant sans aucun remède et pendant laquelle les sidéen·e·s se voyaient en quelque mois transformé·e·s en mort·e·s-vivant·e·s, squelettiques et mourant e s. Qu’est-ce que le crime du meurtre par rapport au crime de l’homosexualité, se disait-il. Pouvait-il s’agir de sa vengeance ? Dans tous les cas, on peut blâmer la répression sexuelle exercée par la société comme la cause de tant de souffrances et de tant de violence.

Ed Gein avait vécu sous un régime totalitaire instauré par sa mère, vierge à 40 ans et incapable d’approcher une femme. C’est ainsi qu’il aurait développé ses tendances nécrophiles. Avant The Texas Chainsaw Massacre, Psycho Alfred Hitchcock avait puisé à la même source d’inspiration. Si Hitchcock avait justement embauché un acteur homosexuel, Anthony Perkins, dans son film pour jouer le pseudoEd Gein, et ce, parce qu’il pouvait exploiter la sexualité réprimée de l’acteur pour le personnage de son film, le film de Tobe Hooper se joue à un autre niveau. Alors que les événements de la vie de Ed Gein qui jalonne sa vie de tueur en série se sont déroulés dans les années 1950, au Wisconsin, le film se déroule au début des années 1970. Un groupe de jeunes se retrouve pris en otage par une famille de cannibales dans le Texas profond. Leatherface, interprété par Gunnar Hansen, joue lui aussi un pseudoEd Gein, un géant recouvert de peaux de femmes, poursuivant ses victimes avec une tronçonneuse. Hanson, historien de formation, d’origine islandaise, avait passé du temps avec des personnes atteintes de déficiences intellectuelles pour imiter leurs mouvements dans le film.

La trame narrative du film est relativement simple, mais tout est dans l’exécution, dans un montage soigné et un paysage sonore fantastique. Cela dit, il y a plus. La maison dans laquelle le film a été tourné était remplie de carcasse d’animaux morts. Avec la chaleur du Texas, l’odeur était tellement forte que les acteur·trice·s n’avaient pas à feindre le dégoût. Le réalisateur jouait sur l’effet de surprise, ne présentant pas Gunnar Hansen aux autres. Ainsi, lorsqu’il surgissait pendant que la caméra tournait, les acteur·trice·s, réellement surpris·e·s, n’avaient pas à feindre la terreur non plus[vii]. Même si ces dernier·ère·s n’ont pas nécessairement de carrières mémorables, même si leur talent ne les démarquait pas nécessairement, encore jeunes et sans expérience, leur jeu était excellent. C’est aussi un film qui constitue un argument contre le système du vedettariat, dont le cinéma est malade, selon Alejandro Jodorowsky, un autre réalisateur culte des années 1970.

Au Bytown, la salle était bondée. On entendait des cris perçants juste aux bons moments. Les 20 dernières minutes du film sont les plus intenses. La protagoniste, seule survivante, est prise en otage par la famille de cannibales. De nombreux plans très serrés s’enchaînent avec un bruitage strident. Le film, tourné en 16 mm granuleux, un format bon marché fréquemment utilisé dans les années 1970, avec une piste sonore constituée de bruitages insolites. La trame sonore confère aux visions de cadavres et d’animaux morts qui défilent devant nos yeux un caractère macabre dont les qualités esthétiques marqueront à jamais le cinéma d’épouvante. Par contraste, l’approche très chaste et stérile des productions hollywoodiennes ne fait que rassurer l’auditoire, le laissant presque s’illusionner sur le fait que la violence est bénigne et qu’elle ne se manifeste qu’à l’écran. À l’opposé, le film de Hooper fait usage des gros plans sur l’œil de l’actrice Marilyn Burns, pétrifiée de terreur, comme s’il interpellait le regard même de celui ou de celle qui regarde le film. Les cinéastes italiens Lucio Fulci et Umberto Lenzi ont poussé cette logique encore plus loin, avec les mutilations oculaires des films comme Zombi (1979), The New York Ripper (1982), The Beyond (1981), Eyeball (1975), Cannibal Ferox (1980) et Nightmare City (1980).

J’utilise de l’huile de cannabis à des fins thérapeutiques, afin de gérer mon anxiété et mes migraines. Je ne sais pas si j’en avais pris un peu trop ou si je me trouvais dans un état d’âme plus vulnérable cette journée-là, mais ces dernières minutes ont vite pris une tournure surréelle, voire d’hallu-cinéma (alu-cine), pour reprendre l’expression adoptée dans le film queer culte espagnol Arrebato d’Iván Zulueta. En effet, le film semblait déborder du cadre de l’écran de projection. Il se courbait sous le poids des gros plans de l’œil bleu de Marilyn Burns, injecté de sang, fissurant l’étoffe blanche de projection. J’avais l’impression que les murs de la salle se rapprochaient. Les cris de l’arrière de la salle devenaient plus aigus et semblaient s’allonger. La fenêtre de la salle de projection jetait une lumière crue de réfrigérateur sur les crânes velus et immobiles devant moi. La scène où Leatherface faisant virevolter d’une seule main sa tronçonneuse dans les airs me faisait frissonner. Je revoyais un montage de toutes les coupures que j’ai pu m’infliger accidentellement ou non, au fil des années. Gunnar Hansen se serait d’ailleurs coupé plusieurs fois pendant le tournage[viii]. Puis, il y avait le vidage de Burns, hystérique à la fin du tournage, une hystérie qui n’était pas jouée. J’ai pris mes jambes à mon cou et je suis ressorti sur la rue Rideau, encore très animée au beau milieu de la nuit. Pendant la course, je sentais mes jambes se dérober sous moi, le plancher s’élevant vers mois. Je coulais sur un trottoir transformé en bave par des millions de crachats d’ivrognes. J’avais l’impression de voir de plus en plus de personnes effondrées au sol ou appuyées contre les édifices souillés d’urine.

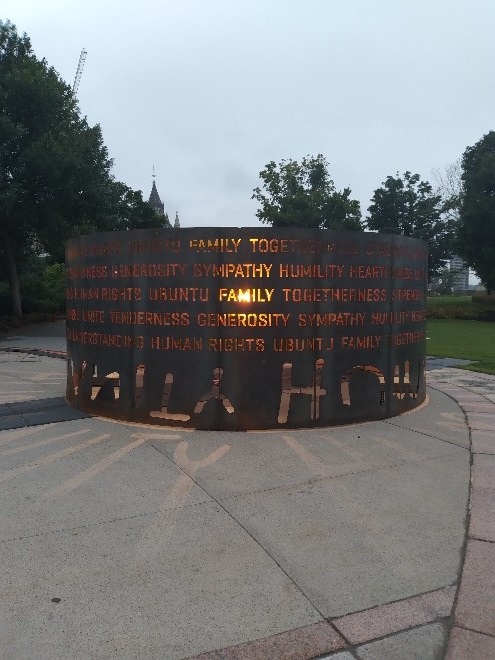

Assez rapidement, je me retrouvais dans le parc Major’s Hill, au milieu duquel avait récemment été installé un monument qui ressemblait à la machine à rêve inventée par le peintre Brion Gysin[ix], dont les effets stroboscopiques devaient provoquer des hallucinations semblables à la prise de LSD. Je regardais alors autour de moi. Juste en face, l’ambassade des États-Unis ressemblait à un sphinx au milieu de hautes clôtures et de structures en béton, le musée des beaux-arts, une pyramide translucide et la bibliothèque du Parlement, en pleine construction, avec une immense grue de chaque côté, faisait songer à la plateforme de lancement d’une navette spatiale ou encore d’une immense ogive nucléaire. Le pont Alexandra, quant à lui, faisait songer au pont Howrah, construction emblématique de Kolkata, nervuré de néons violets comme dans une nuit indienne emboucanée. Des sommes colossales étaient évidemment englouties pour rénover les édifices qui abritaient le pouvoir, pendant que nous étions à la rue, au milieu de la putréfaction. À moins que l’odeur ne vienne de l’État-sphincter, contracté pour tenir, telle une poigne de fer, les flux d’excréments sous son contrôle.

Juillet-septembre 2022, Gatineau, Quito.

[i] Samuel Blumenfeld, « Il était une fois la 42e Rue », Le Monde, 15 septembre 2017, https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2017/09/15/il-etait-une-fois-la-42... Harmon Leon, « In Search of Times Square’s Porn Emporium Past », The Observer, 22 juin 2019, https://observer.com/2019/06/times-squares-porn-emporium-past/.

[ii] Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en est pas un (Paris: Les Éditions de Mmnuit, 1977), 150‑51.

[iii] Martin Frigon, Contes, légendes et récits de l’Outaouais (Notre-Dame-des-Neiges: Éditions des Trois-Pistoles, 2007), LXVIII‑LXIX.

[iv] John Philip Jenkins, « Ed Gein », dans Encyclopedia Britannica, 22 juillet 2022, https://www.britannica.com/biography/Ed-Gein.

[v] Ian Bannard, « The Racialization of Sexuality: The Queer Case of Jeffrey Dahmer », Tlzamyris 7, no 1 & 2 (Summer 2000): 67‑97.

[vi] Brian Masters, The Shrine of Jeffrey Dahmer (London: Hodder, 2022).

[vii] Tous ces renseignements proviennent des documentaires inclus dans l’édition 4 dvd du films de Universal, sortie en 2014 et intitulée : Texas Chain Saw Massacre, The: 40th Anniversary Collector's Edition

[viii] Ibid.

Ajouter un commentaire